摘要:论述了一种作为红外目标源的离轴抛物面反射式平行光管系统的组成.按照系统特定的光源离焦调节使用指标要求,研究了该平行光管在设计时需考虑的光学结构参数的确定方法,综合考虑了抛物面镜口径及离轴量、平面反射镜尺寸及位置和光源离焦使用时的关系,给出了相应的计算公式,并根据计算结果确定了一组合适的平行光管参数,其中离轴抛物面镜参数为口径φ=110 mm,离轴量h=90 mm,焦距f=650 mm,平面反射镜口径为40 mm,两镜中心距可调节范围为480~550 mm.实验证明,此计算方法对该平行光管的整体结构设计具有一定的实用价值.

二次非球面几何焦点的无像差特征,使其在大口径光学系统中被广泛地运用.由于离轴抛物面镜反射式平行光管中心区域没有遮拦,具有其他形平行光管无法比拟的优势.离轴抛物面反射镜是该平行光管的主要组成部件,其加工和测难度较高,近几年随着需求的增大,关于改善其加工工艺和检测精度的方法屡见报道[1~5],但将离轴抛物面反射镜作为平行光管组件,综合考虑该类平行光管整体结构的设计却鲜见讨论.尤其对于离轴抛物面镜的加工,其加工难度以及加工成本都与离轴量、口径等参数有着密切关系.平行光管为消杂散光的封闭式结构,主镜为离轴抛物面反射镜,焦距(650±5) mm,有效通光口径为100 mm,波面变形PV(peak & valley)值小于等于λ/5(λ=0.632 8μm),采用无应力固定方式,避免变形;次镜为小平面反射镜,其口径应保证(光源离焦±100) mm时不挡光,PV值小于等于λ/6.离轴抛物面和平面反射镜膜层的波段范围为0.4~12μm.

1 平行光管结构参数的确定

根据以上指标要求,在满足加工精度和保证有效通光口径的前提下,需要根据指标的光源离焦要求来综合考虑离轴抛物面镜的离轴量、小平面反射镜的尺寸和位置,以确定平行光管各个部件的结构尺寸,从而为设计平行光管的整体外型结构打下基础.为便于计算,作出平行光管内相应的光路图,如图1所示.

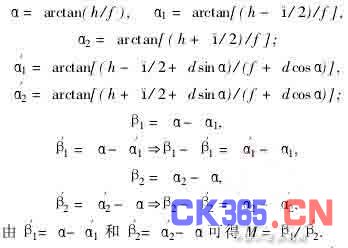

图1中,φ为离轴抛物面镜的口径;f为离轴抛物面镜的焦距;h为离轴量;S为焦点位置, S1为点光源的向后移动位置,与之镜面对称相应为线、下边缘和上边缘光线与顶点中心轴线的夹角(与此对应,点光源向后移动时边缘光线对应的夹角为α′1和α′2);B,C点则分别为离轴抛物面镜上、下边缘光线与平面反射镜所在位置的交点(与此对应,点光源向后移动时的边缘光线对应位置为B′,C′);β1和β2为点光源S和平面反射镜边缘的夹角,相应的向后离焦位置S1对应的夹角为β′1和β′2(在图中未直接给出).

由于光源点S的前后移动,使得离轴抛物面镜反射后的边缘光线相应偏转,造成小反射镜挡光.由反射定理可知,光源点S向前移动时,反射光束向中间压缩,无需考虑光线被平面镜挡住;而光源点S向后移动到S1时,反射光束向边缘发散,上边缘光线相应向上偏移β′2-β2,下边缘光线相应向下偏移β′1-β1,此时的下边缘光线有可能被平面反射镜遮挡住.按照光源点S向后移动距离为d时的下边缘光线向下偏移β′1-β1计算,应该满足:光源点未离焦时的离轴抛物面反射镜下边缘光线距平面镜上边缘B′的距离lEB′应大于光源点离焦后下边缘光线在该位置处的偏移距离lEA,即

![]()

考虑到作为平行光管用途的离轴抛物面镜的焦距一般都比较长,根据图1有:

计算得知:任何情况下M均大于1,即β′1>β′2,即lOB′始终大于lOC′,所以当计算平面反射镜尺寸时,只需考虑lOB′的大小就可近似确定平面反射镜的镜面尺寸.

在ΔODS′中,∠DOC=(90°-α)/2.在ΔOB′S′1中运用正弦定理,有

根据式(2),图2和图3给出了在离轴抛物面镜面口径φ分别为100 mm和110 mm,光源位移d分别为100 mm和60 mm,f=650 mm时,镜面尺寸lOB′以及光源距平面镜中心距离lOS分别与离轴量h的关系.从图中可以看出,平面反射镜的尺寸lOB′以及光源距平面镜中心距离lOS均随离轴量h的增加而加大,抛物面镜的口径尺寸以及光源离焦程度的改变均对二者影响不大,变化不显著.这表明:离轴量增大,平面反射镜的可容许最大尺寸也增大,同时平面镜的极限位置(即刚好与下边缘光线相切)也随之加大,可调节的位置范围也越大.

图4和图5给出了在离轴抛物面镜面口径φ=110 mm,f=650 mm,h分别为100 mm和90mm时,平面反射镜的尺寸lOB′以及两镜中心距D(f+dcosα)与光源离焦程度d的关系.可以看出,随着离焦量d的增加,所需的平面镜尺寸也1—h=100 mm;2—h=90 mm在增大,因此两镜之间的距离也随之增大,平面镜可调节的范围也就越小.

2 实验结果

根据以上计算,在满足用户的使用指标要求的情况下,根据现有的加工条件,确定了一组合适的平行光管结构参数:a.离轴抛物面镜镜面口径φ=110 mm,离轴量h=90 mm,焦距f=650mm;b.平面反射镜口径40 mm;c.抛物面镜中心距离平面镜中心距离D的可调节范围为480~550 mm.

经测试,该平行光管在点光源前后离焦100mm时均不挡光,出射光束截面基本保持圆形.

参考文献

[1]杨 力,吴时彬,高平起等.φ420 mm离轴抛物面反射镜的制造[J].光学技术, 1998(3): 44—47

[2] Zhang X J. Manufacturing and testing of two off axisaspheric mirror[J]. SPIE, 2001(4 451): 118—125

[3]程灏波,张学军,郑立功等.离轴非球面加工、检测轨迹优化研究[J].光学技术, 2003, 29(3): 247—249

[4]潘君骅.光学非球面的设计、加工与检验[M].北京:科学出版社, 1991.

[5]周莉萍,赵 斌,李 柱.圆锥透镜加工误差对光束传输变换的影响[J].华中科技大学学报, 2001,29(3): 61—63

作者简介:赵 茗(1976-),女,博士研究生;武汉,华中科技大学激光技术与工程研究院(430074).